Vol.11

私たちが届けてきた

『あたたかさ』とは

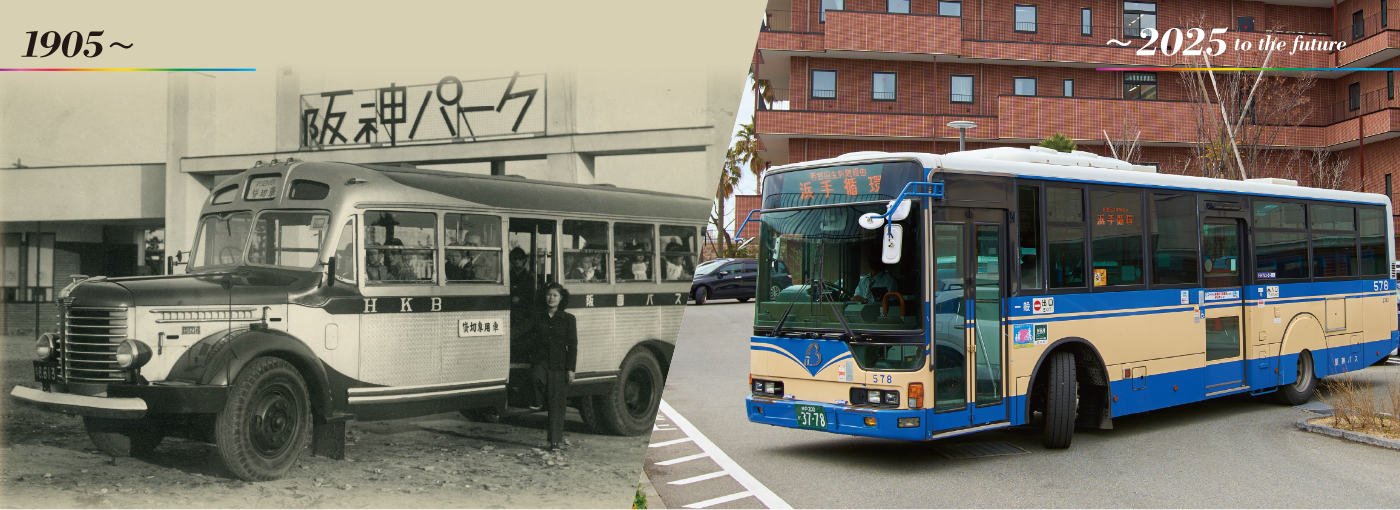

写真左:阪神パーク前に停車する阪国バス(現・阪神バス)(1954年)

写真右:西宮回生病院の無料送迎を代替する阪神バス

戦前・戦後の輸送需要を支えた路線バス

阪神グループのバス事業は1927年、大阪福島~神戸滝道間、西宮循環線などでスタート。1932年には尼崎(西大島)~宝塚間に幅員7m・延長10kmの自動車専用道路(現在の県道尼宝線)を自ら整備するなど、阪神沿線を中心に路線を拡充。1933年には梅田新道への乗入れも果たします。戦後も路線の延長・新設を進め、ピークの1968年には営業キロが189.9kmに達するなど、高度成長前半期に急増する輸送需要を支えました。

自動車専用道路(宝塚~西大島間)

空港リムジンバスや高速バスへと事業を拡大

1958年からは関西の空の玄関口と都心を乗換えなしでつなぐ空港連絡バスの運行を開始。現在は、大阪空港線の4路線、関西空港線の5路線を運行し、関西圏における空港リムジンバス事業者の中でも有数の規模を誇っています。また、1989年には高速バスの営業を始め(第一弾は大阪~津和野線)、大阪・神戸~中国・四国地方を中心に6路線を運行しています。「サラダエクスプレス」のイラスト(デザイン)は当時の若手社員が手がけました。

高速バス「サラダエクスプレス」

これからも地域とのつながりを大切に

バスの特性を生かして機動的に路線を開設・変更することはもとより、運賃の均一化やノンステップバス、EVバスの導入など、お客さまの利便性の向上やサステナブルな事業運営に日々努めています。2016年からは、尼崎市営バスの全路線を譲り受け、尼崎市内線として運行。このほか、沿線の企業や病院の無料送迎を路線バスで代替する取組みも推進しており、地域とのつながりを大切に、より一層“あたたかさ”のあるサービスを追求していきます。

EVバス

120th アナザーストーリー

日本一長い路面電車だった国道線

阪神電車は、かつて路面電車も運行しており、国道線・北大阪線・甲子園線の3路線がありました。中でも、1927年に開業した国道線は、野田~東神戸間を結ぶ全長26kmの路線で、単一路線としては日本最長の路面電車でした。阪神電気鉄道は、同業他社との競争で優位に立つため、自ら費用を拠出して建設予定の新国道(国道2号線)の幅員を約22mから約27mに拡幅することを条件に同路線の特許を獲得。当時最長の15m軌条を採用し、低床ボギー車に日本初のドアー・ステップ連動装置を付けるなどの新技術も投入しました。その後、「金魚鉢」の愛称で親しまれた71形などが運行され、昭和の阪神間の公共交通の一端を担っていましたが、1969年に西灘~東神戸間、1974年に上甲子園~西灘間が廃止された後、1975年に残りの野田~上甲子園間が他の2路線とともに廃止され、阪神の路面電車はその歴史に幕を閉じました。